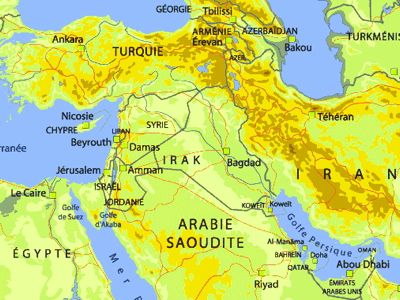

Géopolitique de la guerre contre la Syrie et de celle contre Daesh

Dans

cette analyse, nouvelle et originale, Thierry Meyssan expose les raisons

géopolitiques de l’échec de la guerre contre la Syrie et les objectifs

réels de la prétendue guerre contre Daesh. Cet article est

particulièrement important pour comprendre les relations internationales

actuelles et la cristallisation des conflits au Levant (Irak, Syrie et

Liban).

Les trois crises au sein de la Coalition

Nous assistons à la troisième crise dans le camp des agresseurs depuis le début de la guerre contre la Syrie.

D’une manière générale, la Coalition des Amis de la Syrie, qui comprenait en juillet 2012 « une centaine d’États et d’organisations internationales », n’en comprend aujourd’hui plus que 11. La Coalition contre Daesh regroupe, quand à elle, officiellement « plus de 60 États », mais ils ont si peu de choses en commun que leur liste reste secrète. Seuls 22 membres ont été invités à la réunion des chefs d’état-major de cette Coalition.

Des intérêts distincts

En réalité, la Coalition est composée de nombreux États qui poursuivent chacun des buts spécifiques et ne parviennent pas à s’entendre sur leur but commun. On peut y distinguer quatre forces :L’évolution de la Coalition

Ces quatre forces n’ont pu collaborer que durant la première partie de la guerre, de février 2011 à juin 2012. Il s’agissait en effet d’une stratégie de quatrième génération : quelques groupes de forces spéciales organisaient des incidents et des embuscades ici et là, tandis que les télévisions atlantistes et du Golfe mettaient en scène une dictature alaouite réprimant une révolution démocratique. Les sommes investies et les soldats déployés ne représentaient pas grand-chose et chacun croyait pouvoir tirer un peu la couverture vers lui une fois la république arabe syrienne renversée.Cependant, au début 2012, la population syrienne commença à douter que le président Bachar el-Assad torturait des enfants et que la République allait être renversée au profit d’un régime confessionnel de type libanais. Le siège des takfiristes de l’Émirat islamique de Baba Amr laissait entrevoir la défaite de l’opération. La France négocia alors une sortie de crise et la restitution des officiers français qui avaient été faits prisonniers. Les États-Unis et la Russie négocièrent de se substituer au Royaume-uni et à la France et de se partager l’ensemble de la région comme Londres et Paris le firent avec les accords Sykes-Picot de 1916.

Depuis ce moment-là, plus rien ne fonctionne dans la Coalition. Ses échecs successifs montrent qu’elle ne pourra pas gagner.

En juillet 2012, la France réunissait en grande pompe à Paris la plus importante réunion de la Coalition et relançait la guerre. Le discours prononcé par François Hollande avait été écrit en anglais, probablement par les Israéliens, puis traduit en français. La secrétaire d’État Hillary Clinton et l’ambassadeur Robert S. Ford (formé par John Negroponte) s’engageaient dans la plus vaste guerre secrète de l’histoire. Comme jadis au Nicaragua, des armées privées recrutaient des mercenaires et les envoyaient en Syrie. Sauf que cette fois, ces mercenaires étaient encadrés idéologiquement pour former des hordes jihadistes. La supervision des opérations échappait au Pentagone pour revenir au département d’État et à la CIA. Le coût de cette guerre fut faramineux, mais il ne fut pas imputé aux Trésors des États-Unis, de la France ou de la Turquie, car entièrement assumé par l’Arabie saoudite et le Qatar.

Selon la presse atlantiste et du Golfe, quelques milliers d’étrangers vinrent ainsi prêter main forte à la « révolution démocratique syrienne ». Cependant, sur place, il n’y avait nulle part de « révolution démocratique », mais des groupes de fanatiques scandant des slogans tels que « Révolution pacifique : les chrétiens à Beyrouth, les alaouites au tombeau ! » [1] ou encore « Non au Hezbollah, non à l’Iran, nous voulons un président qui craigne Dieu ! » [2]. Selon l’Armée arabe syrienne, ce ne sont pas quelques milliers, mais 250 000 jihadistes étrangers qui seraient venus se battre, et souvent mourir, de juillet 2012 à juillet 2014.

Or, le lendemain du jour de sa réélection, Barack Obama contraignait à la démission le directeur de la CIA, le général David Petraeus, puis se débarrassait d’Hillary Clinton lors de la formation de sa nouvelle administration. De sorte qu’au début 2013, la Coalition ne reposait pratiquement plus que sur la France et la Turquie, les États-Unis en faisant le moins possible. C’est évidemment le moment qu’attendait l’Armée arabe syrienne pour lancer son inexorable reconquête du territoire.

François Hollande et Recep Tayyip Erdoğan, Hillary Clinton et David Petraeus entendaient renverser la République laïque et imposer un régime sunnite qui aurait été placé sous administration directe de la Turquie, mais incluant des hauts-fonctionnaires français. Un modèle hérité de la fin du XIXe siècle, mais qui ne représentait aucun intérêt pour les États-Unis.

Barack Obama et ses deux secrétaires à la Défense, Leon Panetta et Chuck Hagel sont animés par une vision politique radicalement différente : Panetta est issu de la Commission Baker-Hamilton et Obama a été élu sur le programme de cette Commission. Selon eux, les États-Unis ne sont pas et ne doivent pas être une puissance coloniale au sens méditerranéen du terme, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas envisager de contrôler un territoire en y installant des colons. L’expérience de l’administration Bush en Irak a été extrêmement coûteuse par rapport à son retour sur investissement. Elle ne doit pas être reproduite.

Après que la Turquie et la France ont tenté d’embarquer les États-Unis dans un vaste bombardement de la Syrie, en mettant en scène la crise chimique de l’été 2013, la Maison-Blanche et le Pentagone ont décidé de reprendre la main. En janvier 2014, ils ont convoqué une séance secrète du Congrès et lui ont fait voter une loi secrète approuvant un plan de division de l’Irak en trois et de sécession de la zone kurde de la Syrie. Pour ce faire, ils ont décidé de financer et d’armer un groupe jihadiste capable de réaliser ce que le droit international interdit de faire à l’armée états-unienne : un nettoyage ethnique.

Barack Obama et ses armées n’envisagent pas le remodelage du « Moyen-Orient élargi » comme un but en soi, mais uniquement comme un moyen de contrôler les ressources naturelles. Ils utilisent un concept classique, « Divide ut regnes » (Diviser pour régner), non pas pour se créer des postes de rois et de présidents dans de nouveaux États, mais pour poursuivre la politique des États-Unis depuis Jimmy Carter.

Dans son discours sur l’état de l’Union du 23 janvier 1980, le président Carter posait la doctrine qui porte son nom : les États-Unis considèrent que les hydrocarbures du Golfe sont indispensables à leur économie et leur appartiennent. Par conséquent, toute remise en cause, par qui que ce soit, de cet axiome, sera considéré comme « une atteinte aux intérêts vitaux des États-Unis d’Amérique et une telle atteinte sera repoussée par tous les moyens nécessaires, y compris la force militaire ». Que l’on ne s’y trompe pas, le président Carter ne parlait pas d’approvisionner l’industrie états-unienne avec du pétrole du Golfe à la place du pétrole local, mais de contrôler le marché mondial du pétrole, en dollars, à la manière dont le Royaume-Uni avait assis sa puissance au XIXe siècle en contrôlant le marché mondial du charbon. Avec le temps, Washington s’est doté de l’instrument de cette politique, le CentCom, et a étendu sa zone réservée jusqu’à la Corne de l’Afrique.

Dès lors, l’actuelle campagne de bombardements de la Coalition n’a plus aucun rapport avec la volonté initiale de renverser la République arabe syrienne. Elle n’a pas non plus de rapport avec son affichage de « guerre au terrorisme ». Elle vise exclusivement à défendre les intérêts économiques des seuls États-Unis, au besoin en créant de nouveaux États, mais pas forcément.

Actuellement, le Pentagone est symboliquement aidé par quelques avions saoudiens et qataris, mais ni par la France, ni par la Turquie. Il revendique lui-même avoir mené plus de 4 000 sorties aériennes, mais n’avoir tué qu’un peu plus de 300 combattants de l’Émirat islamique. Si l’on s’en tient au discours officiel, cela fait plus de 13 sorties aériennes et on ne sait combien de bombes et de missiles pour tuer un seul jihadiste. Il s’agirait alors de la campagne aérienne la plus coûteuse et la plus inefficace de l’Histoire. Mais si l’on considère le raisonnement qui a précédé, l’attaque de Daesh contre l’Irak correspond à une manipulation des cours du pétrole qui les a fait chuter de 115 $ le baril à 83 $, soit une baisse de près de 25 %. Nouri al-Maliki, le Premier ministre irakien légitimement élu, qui vendait la moitié de son pétrole à la Chine, a été subitement stigmatisé et renversé. Daesh et le Gouvernement régional du Kurdistan irakien ont eux-mêmes diminué leur vol de pétrole et leur exportation d’environ 70 %. L’ensemble des installations pétrolières utilisées par les compagnies chinoises ont été purement et simplement détruites. De facto, le pétrole irakien et le pétrole syrien ont échappé aux acheteurs chinois et ont été réintégrés dans le marché international contrôlé par les États-Unis.

En définitive, cette campagne aérienne est une application directe de la « doctrine Carter » et une mise en garde au président Xi Jinping qui tente de conclure, ici et là, des contrats bilatéraux pour l’approvisionnement de son pays en hydrocarbures, sans passer par le marché international.

Anticiper l’avenir

De cette analyse, nous pouvons conclure que :

[1] « Révolution pacifique » signifie ici que l’on ne fera pas de mal aux sunnites.

[2] Au début de la guerre, le Hezbollah n’était pas présent en Syrie, mais la République arabe syrienne soutenait militairement le Hezbollah dans sa lutte contre l’agresseur israélien. Il ne s’agissait donc pas de mettre le Hezbollah hors de Syrie, mais de cesser de soutenir la Résistance.

[3] Je reviendrais dans un prochain article sur la présence actuelle d’officiers de la Légion étrangère française en mission secrète en Syrie. En avril 2014, sept d’entre eux ont été tués alors qu’ils dirigeaient une katiba du Front al-Nosra (Al-Qaïda) et maniaient des missiles Milan.

[2] Au début de la guerre, le Hezbollah n’était pas présent en Syrie, mais la République arabe syrienne soutenait militairement le Hezbollah dans sa lutte contre l’agresseur israélien. Il ne s’agissait donc pas de mettre le Hezbollah hors de Syrie, mais de cesser de soutenir la Résistance.

[3] Je reviendrais dans un prochain article sur la présence actuelle d’officiers de la Légion étrangère française en mission secrète en Syrie. En avril 2014, sept d’entre eux ont été tués alors qu’ils dirigeaient une katiba du Front al-Nosra (Al-Qaïda) et maniaient des missiles Milan.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire